2017 年的 10 月 31 日,对旷视科技来说,是双喜临门的好日子。旷视科技Face++完成 C 轮 4.6 亿美金融资,打破了国际范围内人工智能领域融资纪录。

而几天前,在意大利的MS COCO 比赛中, 旷视团队刚刚击败微软、Facebook和Google,获得三项第 一,成为了第 一个在此比赛中获得冠军的中国企业。

一年一度的苹果肾会上,iPhone X的“Face ID技术瞬间成为了热议话题,而在此前,许多银行也开启了“刷脸”的取钱模式,一个“无脸寸步难行”的时代即将来临!

尽管此次是iPhoneX将人脸识别技术推向了风口浪尖,但国内的开发者对这项技术对研发与应用并不落后于国外:之前马云一直宣讲的“刷脸支付”(smile to pay")功能,就是采用了北京旷视科技的技术。

凭借着高达97.27%的识别率,这家由三个清华极客创立的公司击败了Facebook,成为世界上最顶 尖的人脸识别技术。这套系统的开发者,就是年仅 29 岁的旷视(Face++)创始人——印奇。

01.学霸极客的出师不利

1987 年,印奇出生于安徽芜湖。幼年时被电影《终结者》展现出的故事深深影响后,激发了小印奇漫无边际的想象力,从此对宇宙和人工智能相关的问题产生了浓厚的兴趣。

到了学生时代,印奇一路开启学霸人设, 2006 年高中还没毕业的他便通过自主招生进到清华大学。随后又考入“姚期智”实验班修读自动化专业,幸运地触摸到了小时候的梦想。

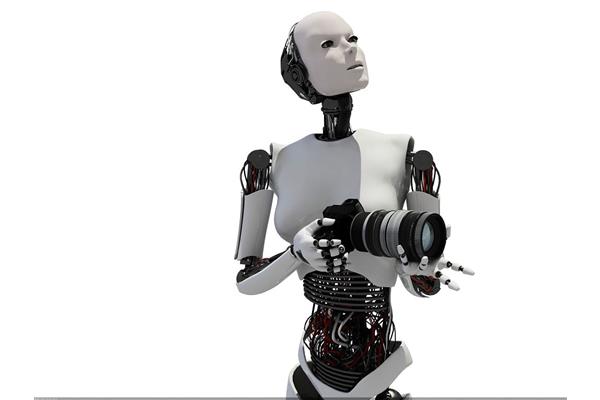

作为一个目标感比较强的人,在人工智能的三大分支——机器视觉、语音识别、语言理解之间,印奇选择了最直接、应用领域最广并且和人类关联度最 高的切入点,开始研究起“机器的眼睛”。

而这个给予印奇科学性训练的实验班,不仅成为了他科研的起点,还共享了他未来的两位合伙人——唐文斌和杨沐。

2011 年,唐文斌在宿舍里约上印奇,利用iphone一起研发出名为《乌鸦来了》(CrowsComing)的体感游戏,下载量很快冲到了中国区App Stor排行榜的前五名。于是三位少年极客一拍即合,成立了旷视科技。

但这群技术出身、对游戏市场并无了解的男孩子,到底还是“踩了坑”——虽然游戏获得了不俗的下载量,但带给他们的盈利收入不过区区几千元。

之后,他们又尝试了几种模式,但效果仍不理想。他们这才意识到,如何把技术变成一个有商业价值的场景,一条尚未理清的思路。

02.中国“刷脸时代”开拓者

作为第 一个批吃螃蟹的人,迷茫和探索的不确定性带来的煎熬,成为了团队极大的挑战。

于是,报着求学和积累的心态,创立完公司不久,印奇就出国去往哥伦比亚大学深造,攻读3D相机方向博士学位。

2014 年左右,带着经验回国的印奇认为,AI本质是去改变提升传统化的效率。在这样大前提的下,他们设立了非常坚定的2B模式,并且不断大规模的数据对算法进行“训练”,把公司的核心算法能力提升到更高的层次。

2015 年 3 月,旷视Face++与蚂蚁金服与合作研发“Smile to Pay”系统。 1 年之后,德国汉诺威IT博览会上,马云为德国默克尔演示了这项在购物支付认证阶段取代了传统密码的扫脸技术,瞬间引爆全场。

而在最近走红的淘宝无人超市“淘咖啡”,也是出自旷视(Face++)的手笔。除识别技术外,新的“AI+零售”方案甚至模拟了安保、迎宾、收银等多个角色。

对于公司的发展,印奇的三部曲是:首先搭建Face++的“识人”系统;接着是开发出能够“识物”的Image++ ;最后则是实现“所见即所得”的机器之眼。

谈及人工智能和人的关系时,印奇认为,虽然机器在某一个临界点的时候会无限接近人,但无需把AI太神化。因此,比起恐惧的猜测,他更愿意相信《机器管家》预言的未来:机器和人类的相互融合。

03.非AI,不创业

如今( 2017 年),“人工智能”已经成为所谓的“风口”,但印奇反倒不希望这个领域太火。

在他看来,在这个需要深度研发和改造,而不是简单商业模式布置的行业,浮躁的外部环境并不利于技术的发展。

虽然今天( 2017 年)的旷视(Face++)凭借技术的优势,已经成长为十亿美金级别的公司,但印奇却说“如果创业的项目不是和AI相关,我一定不会创业。”

三星手机软件闪退解决办法

在他看来,创业不是一个估值,不应当局限于用商业来衡量,更多的还是内心的一把尺子。他很喜欢的一个词叫做“知行合一”——内心对了这个世界就对了。

个人爱好和使命感,是创业最本质的一个动力。对于印奇来说,创业者的身份,只是实现这样一个大行业和使命的阶段性方式,如果有其他途径能够把人工智能做的更好,他也许会走上另一条路。

但当下,知道自己在沿着一个正确发方向行走,他便会尽最 大努力,像阿姆斯朗登月一样,努力迈出影响人类命运的一步。

虽然道路依旧漫长,但旷视(Face++)正在朝它的slogan:为了人工智能终将创造的所有美好(Power human with AI),不断前行。

小红书博主晒老鼠

小红书博主晒老鼠 投资1.55亿美元!谷

投资1.55亿美元!谷 海信商用显示斩获

海信商用显示斩获 台积电回应 1nm

台积电回应 1nm  微软官方授权!苹果

微软官方授权!苹果 LG上新Gram 16/17

LG上新Gram 16/17 小米造车 雷军「

小米造车 雷军「 董宇辉建议俞敏洪

董宇辉建议俞敏洪 AI音乐生成器Be

AI音乐生成器Be