通信世界网消息(CWW)10月8日,由科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发的《科技伦理审查办法(试行)》(以下简称《审查办法》)正式公布,旨在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作,强化科技伦理风险防控,促进负责任创新。

《审查办法》划定了科技伦理审查的主要范围,明确了科技伦理审查的责任主体、科技伦理(审查)委员会的设立标准和组织运行机制,明确了科技伦理审查的基本程序,确定了伦理审查内容和审查标准。

《审查办法》提到,高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业等是本单位科技伦理审查管理的责任主体。从事生命科学、医学、人工智能等科技活动的单位,研究内容涉及科技伦理敏感领域的,应设立科技伦理(审查)委员会。其他有科技伦理审查需求的单位可根据实际情况设立科技伦理(审查)委员会。

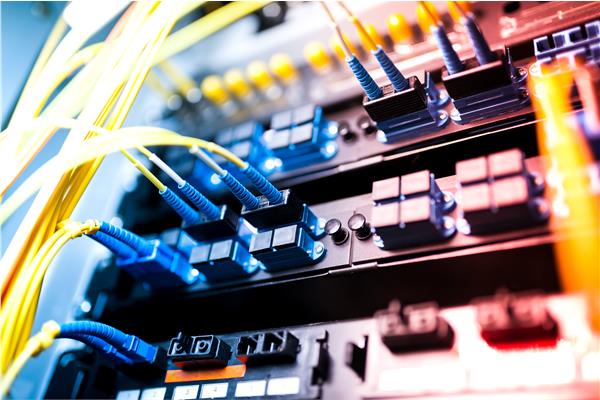

值得注意的是,《审查办法》中指出,涉及数据和算法的科技活动,数据的收集、存储、加工、使用等处理活动以及研究开发数据新技术等符合国家数据安全和个人信息保护等有关规定,数据安全风险监测及应急处理方案得当;算法、模型和系统的设计、实现、应用等遵守公平、公正、透明、可靠、可控等原则,符合国家有关要求,伦理风险评估审核和应急处置方案合理,用户权益保护措施全面得当。

小米11 ultra的镜头模组像一加

此外,《审查办法》还提到需要开展伦理审查复核的科技活动清单。其中包括:对人类生命健康、价值理念、生态环境等具有重大影响的新物种合成研究;将人干细胞导入动物胚胎或胎儿并进一步在动物子宫中孕育成个体的相关研究;改变人类生殖细胞、受精卵和着床前胚胎细胞核遗传物质或遗传规律的基础研究;侵入式脑机接口用于神经、精神类疾病治疗的临床研究;对人类主观行为、心理情绪和生命健康等具有较强影响的人机融合系统的研发;具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型、应用程序及系统的研发;面向存在安全、人身健康风险等场景的具有高度自主能力的自动化决策系统的研发。

天虹:智能时代购百

天虹:智能时代购百 全球最大!我国实现

全球最大!我国实现 斯坦福大学研究人

斯坦福大学研究人 三星与游戏开发商

三星与游戏开发商 自研芯片v1「进击

自研芯片v1「进击 空心菜吃了会抽筋

空心菜吃了会抽筋 预计生成式AI市场

预计生成式AI市场